La Chiesa Madre della Parrocchia San Benedetto il Moro di Acquedolci è intitolata alla Beata Vergine Assunta.

Fu costruita dopo la frana che travolse il centro abitato del comune di San Fratello, del quale Acquedolci era una frazione fino al dicembre del 1969.

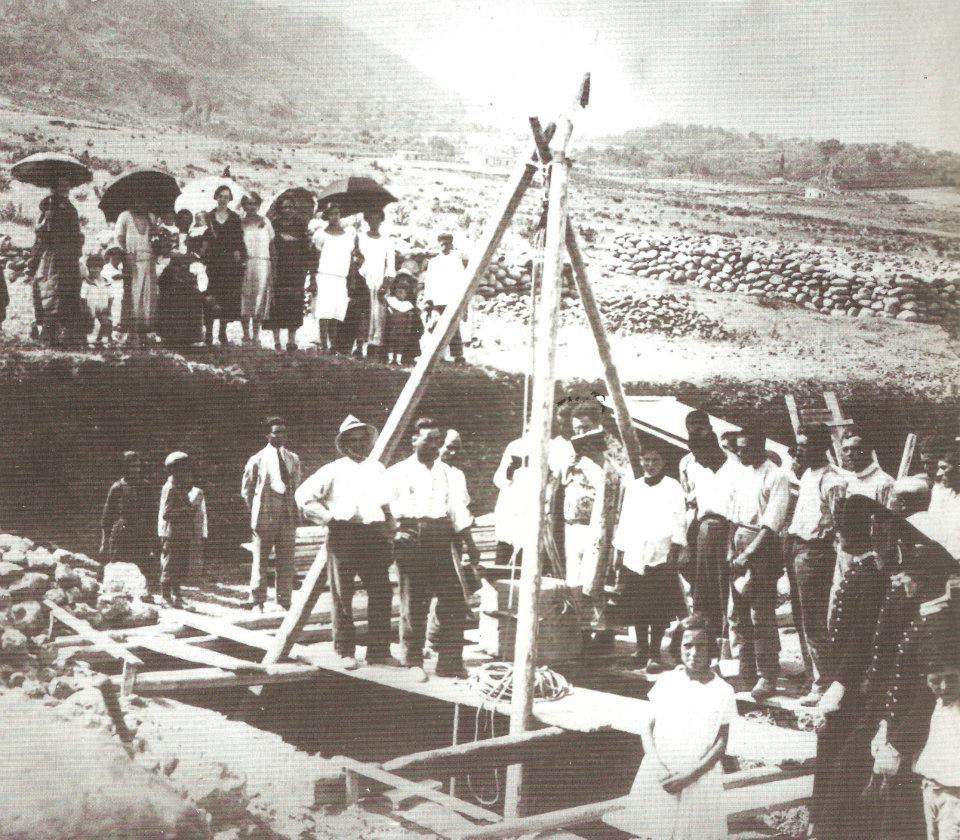

Con la legge 1045 del 9 luglio 1922 fu decretato il trasferimento dell’abitato in Acquedolci, terreno pianeggiante e vicino al mare.

Con apposito Piano Regolatore vennero costruite ampie Strade, Servizi, Case Popolari, Municipio, Scuole, Uffici Postali, Cimitero e Chiesa.

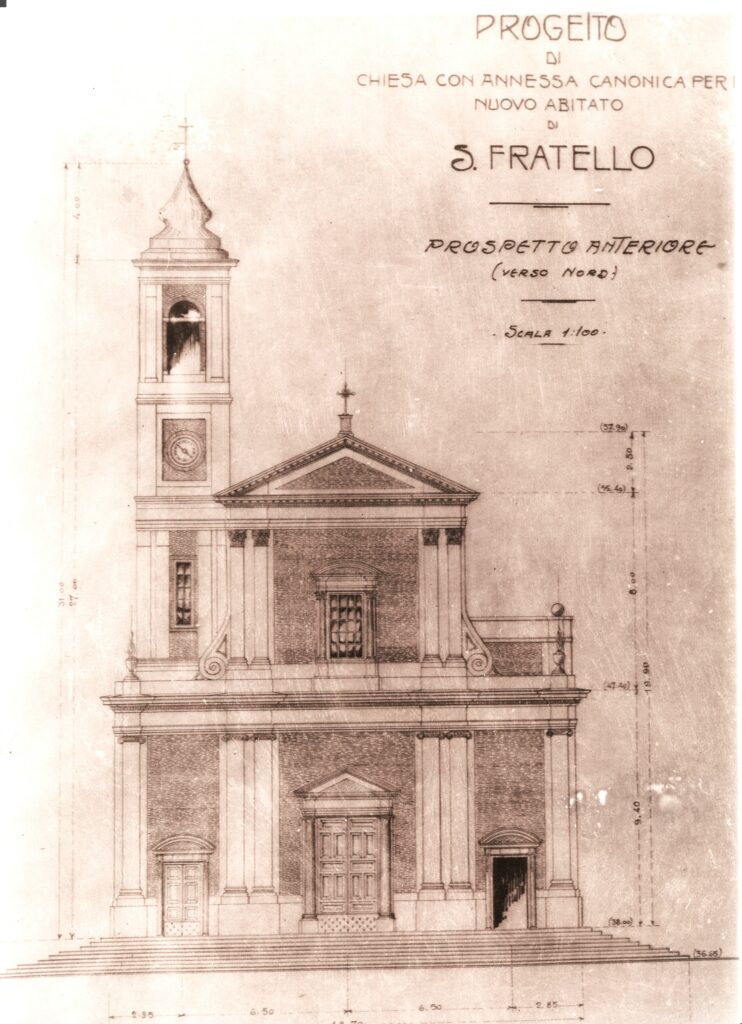

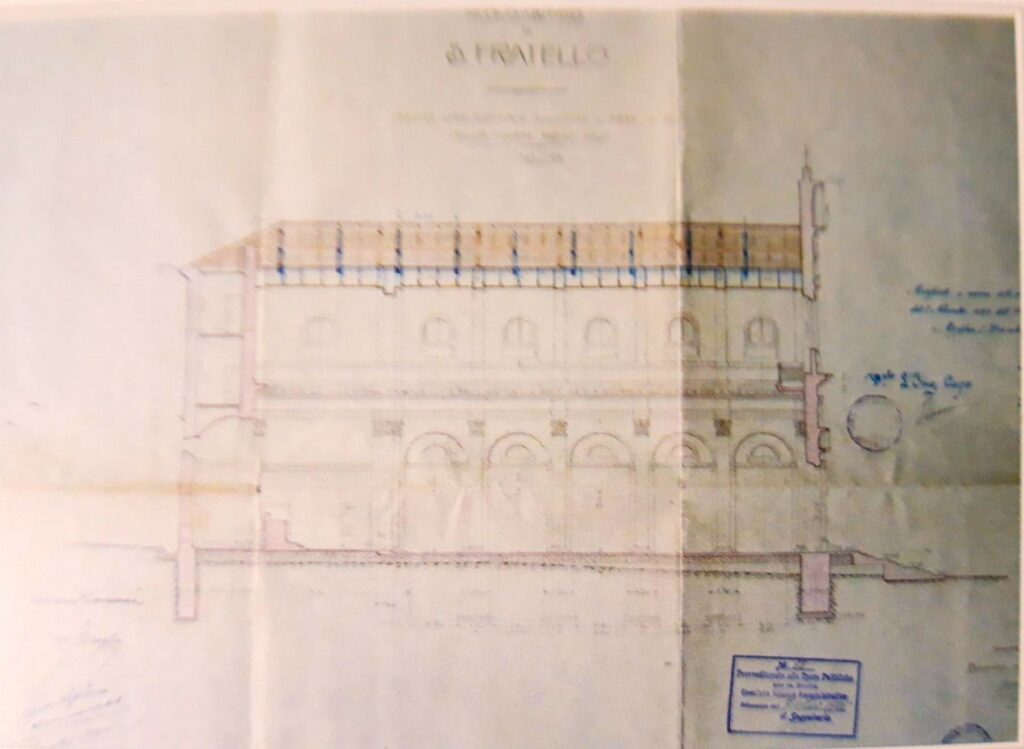

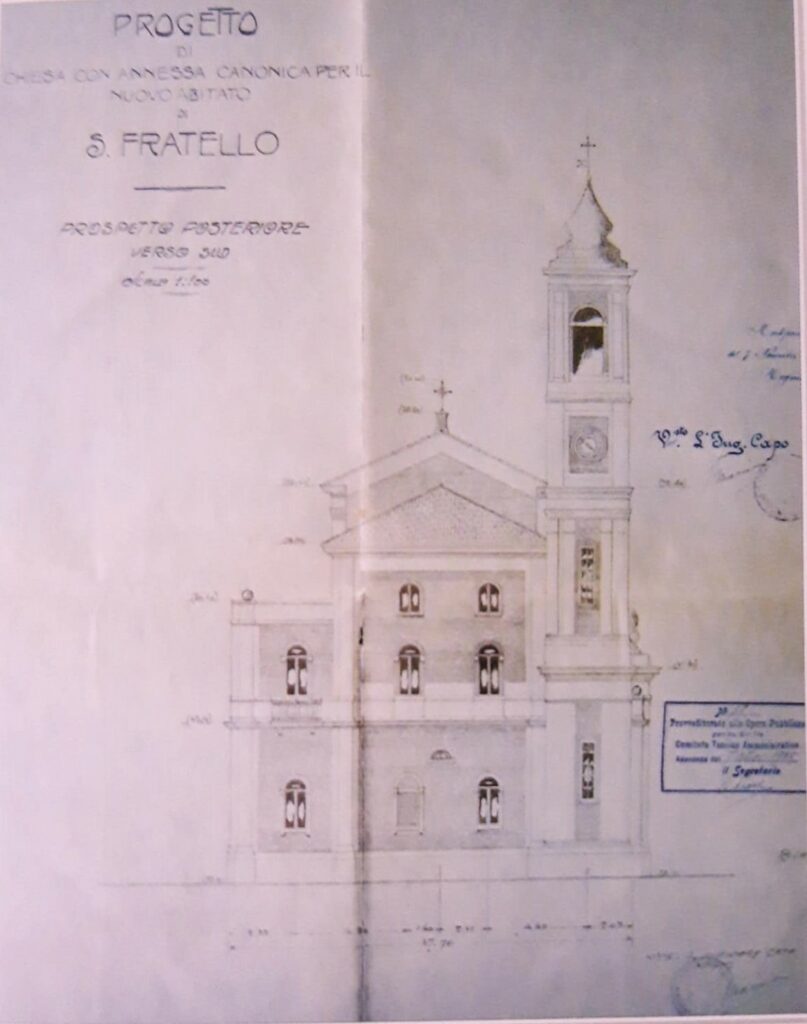

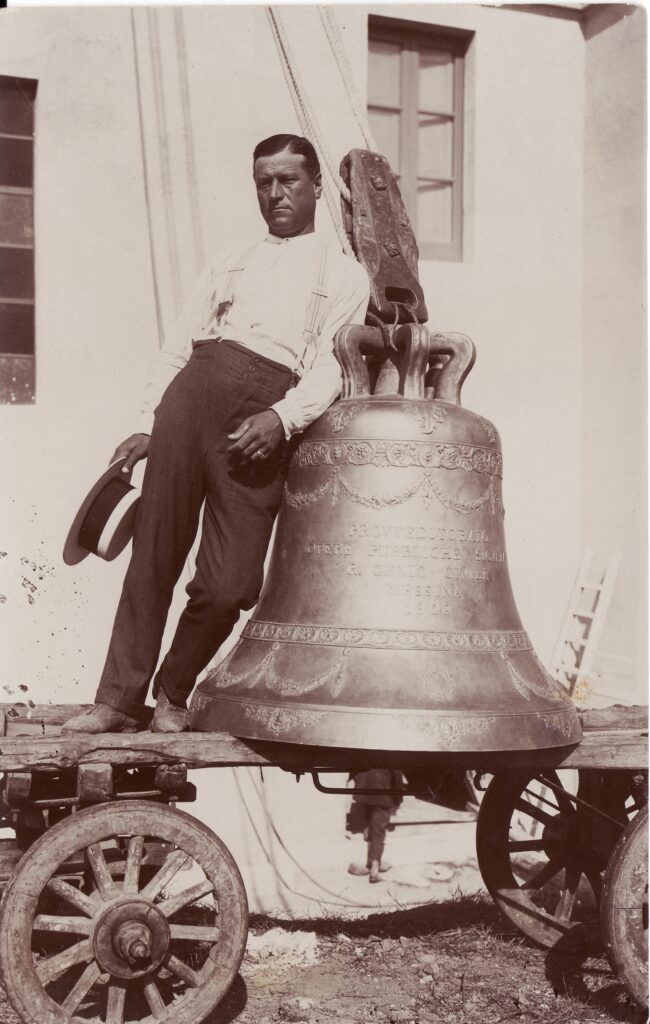

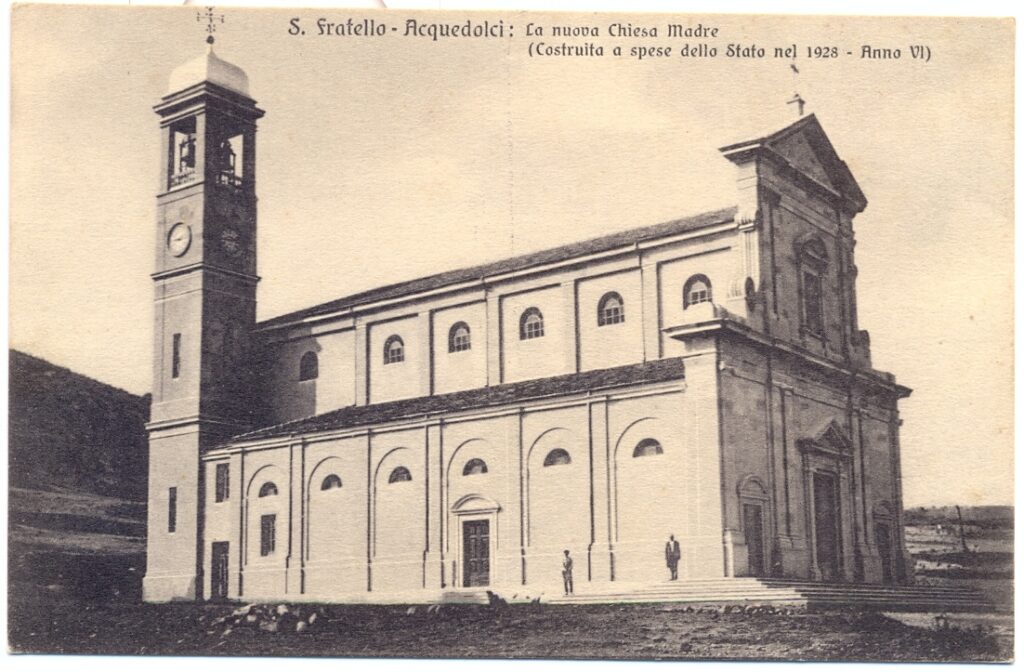

Progettata dall’ing. Giovanni Giordano; la prima pietra venne collocata nel 1926 e l’edificio fu ultimato nel 1928, dopo aver subito alcune varianti al progetto iniziale redatto dall’Ufficio del Genio Civile di Messina il 16 ottobre 1925 secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicila del 7 novembre 1925 (progetto definitivo del 7-12-1925). Il costo delle opere appaltate dal “Provveditorato delle OO.PP. Per la Sicilia” fu di 708.000 lire (una somma enorme per l’epoca). I lavori furono affidati dalla ditta Stagnini Domenico che si avvalse in larga misura della manodopera locale, il direttore dei lavori è l’ingegnere del genio civile di Messina Stellario Bonaccorso.

La Chiesa di Acquedolci fu consegnata il 28 giugno 1929 alla presenza del vescovo di Patti mons. Ferdinando Fiandaca e aperta al culto nel Dicembre 1929; inizialmente officiata dai due Parroci di San Fratello fino al 1930.

Nel Marzo del 1931 S.E. Monsignor Rossi consacrò la Chiesa alla Beata Vergine Assunta.

La CHIESA insiste su una superficie di circa 600 mq, in stile neoclassico, è incorniciata dalla superba bellezza del monte San Fratello, domina il centro abitato; non poteva essere scelto posto migliore per erigerla: maestosa, è oggi prospiciente a un’ampia villa a gradoni che ne esalta la monumentalità.

L’impianto scelto per l’edificio religioso è basilicale a navata centrale con coro e abside con due ordini di cappelle laterali. Alla chiesa sono addossate torre campanaria e canonica. La pianta rettangolare misura internamente 31,35 m per 19,80 m. La navata è delimitata da pilastri che sorreggono una cornice sulla quale si imposta una volta a botte centrale, le navate laterali sono coperte da un susseguirsi di volte a crociera. I capitelli dei pilastri centrali, a mo’ di colonne, e la cornice sono ampiamente decorati con putti e ornamenti in gesso, e impreziosite con foglia d’oro.

Nella volta centrale si aprono 12 finestre; come la finestra del prospetto e le 2 bifore delle cappelle laterali sono ornate (1998) da belle vetrate istoriate. Il ciclo di vetrate è opera dei laboratori “La Diana” con sede in Monteriggioni-Siena. I soggetti sacri sono tutti realizzati a mano con la tecnica del vetro soffiato dipinto a grisaglia, cotto a gran fuoco e rilegato con trafilato di piombo, saldato con lega di stagno.

Nelle vetrate della navata centrale sono raffigurati gli apostoli, la vetrata centrale riproduce l’Assunta di Tiziano e le due bifore delle cappelle laterali raffigurano l’Annunciazione (cappella patronale della Dormitio) e due Cherubini (nella cappella del Sacramento).

Il prospetto principale si affaccia a nord, verso il mare e le isole Eolie, su un’ampia piazza che degrada verso la strada statale rendendo l’edificio monumentale e facilmente visibile da ogni direzione; ha due ordini di colonne in stile neoclassico che si ispira a modelli tipici dell’architettura tardo rinascimentale, sullo stesso stile del Palazzo del Comune e di altre chiese diocesane, e presenta un ampio frontone, la cui cornice dentellata con decorazioni a mensola racchiude il timpano, sormontato dalla croce in ferro battuto. Sopra il portone principale campeggia la scritta “Fecit mihi magna, qui potens est” (Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente) dal Magnificat.

L’edificio con l’annesso palazzo canonico è caratterizzato da un’alta torre campanaria (31 metri), con cuspide in rame, oggi dotato di orologio meccanico Trebino, sovrastato da segnavento e parafulmine (divelto da un potente temporale).

Gli eventi bellici del 1943 non risparmiarono Acquedolci né la Chiesa, che rimase senza scalinata e senza tetto e il campanile senza orologio; in quell’occasione venne perduto il prezioso lampadario donato dal dott. Alfonso Ricca Salerno.

Quando fu ricostruita la volta della navata centrale furono ricavate le due cappelle in fondo alle due navate laterali, mentre la scalinata centrale fu ridotta rispetto quella originale.

L’ultimo intervento sui prospetti esterni è di epoca recente (2006).

L’abside e la lunetta in alto sull’altare sono impreziosite da due eccellenti dipinti del 1928 raffiguranti l’Assunzione della Madonna e l’apparizione della stessa a San Benedetto il Moro in estasi, realizzati dal pittore calabrese prof. Giorgio Pinna.

Il Crocifisso ligneo, ora collocato all’altare maggiore, è di Scuola Palermitana della prima metà del 1700 ed è stato restaurato nel 2011 da Angelo Cristaudo, in occasione dell’80° della Dedicazione della chiesa. La statua, in legno di pioppo, è del XVIII secolo (attribuita a Ignazio Marabitti, 1719-1797) e proviene da San Fratello, dalla chiesa di San Giacomo crollata nella frana del 1922; la croce in ciliegio finemente intarsiata è del secolo scorso.

(video dell’arrivo del Crocifisso ad Acquedolci dopo il restauro: prima parte – seconda parte)

I fedeli provvidero ad ornare la Chiesa da subito con statue ed altro.

La Statua più antica, presumibilmente del diciottesimo secolo, è quella riadattata a San Giuseppe con il Bambino, ospitata nella Cappella privata del Castello Cupane; il restauro l’ha riassegnata a San Giacomo e oggi è ospitata nell’omonima chiesa.

Le navate laterali terminano con due cappelle ricavate ai lati del presbiterio; nella navata sinistra vi si trovano nell’ordine: 1) cappella del Sacro Cuore con altare del Santissimo Sacramento con tabernacolo e lampada perpetua; posta in alto, la statua del Sacro Cuore in teleplastica del 1930; 2) altare di San Francesco di Paola con statua in legno di discreta fattura (di Ferdinando Perathoner di Ortisei, dono della famiglia Francesco Latteri negli anni ’30); 3) altare di San Giuseppe e statua del santo in teleplastica (ditta Rosa Zanazio, Roma, 1925); 4) altare della Madonna delle Grazie con statua in teleplastica del 1937 (maestro cartapestaio Luigi Guacci di Lecce); 5) mensole in marmo su cui poggiano le statue di Santa Lucia (in gesso speciale, donata alla parrocchia dalle famiglie Rotelli e Calcaterra negli anni ’70) e Sant’Antonio di Padova (in vetroresina, donata alla parrocchia dalla Sig.ra Lombardo Nunziata negli anni ’80).

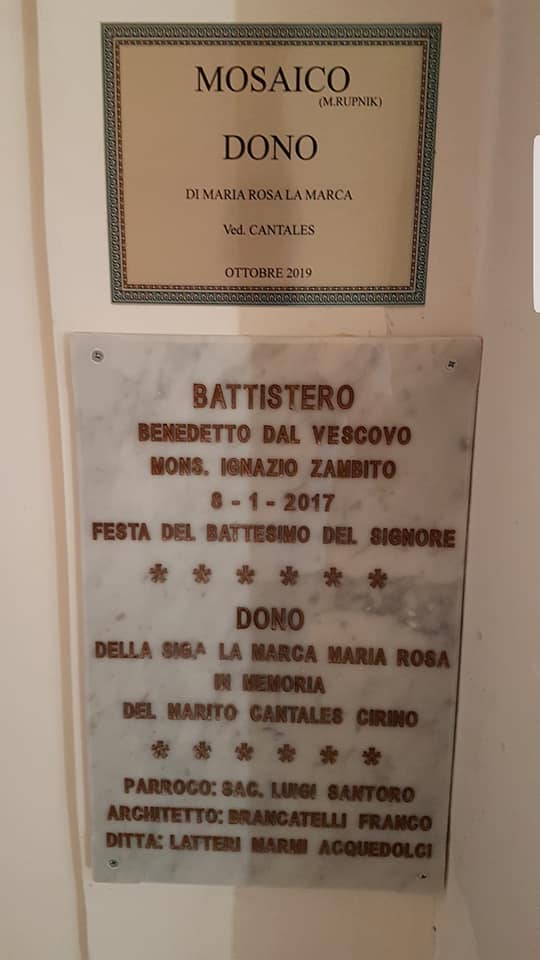

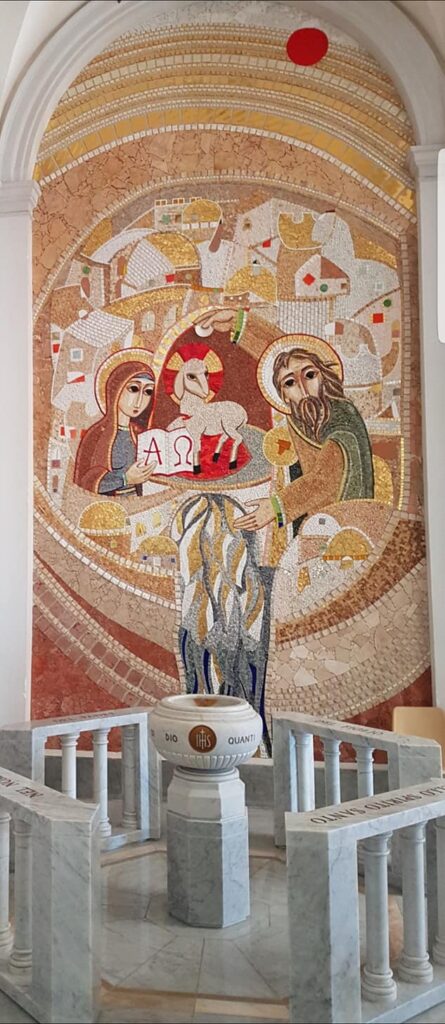

Nella navata destra, nello stesso ordine, si trovano: 1) cappella del patrono San Benedetto il Moro con statua in legno (di Ferdinando Perathoner di Ortisei, dono del comm. Calogero Catania del 1952) con altare dotato di tabernacolo; sotto l’altare, in apposito vano vetrato, è posta la preziosa “Dormitio Mariae“ (fine ‘700), una delle madonne Dormienti più belle di Sicilia, con testa, mani e piedi di cera e con vesti preziose finemente ricamate in oro (dalla ditta Lavagna di Roma), dono dell’arc. Antonino Di Paci; 2) battistero ottagonale con fonte battesimale in marmo bianco (dono della famiglia Di Giorgio Serafino) e mosaico del Rupnik raffigurante il trionfo di Cristo nella Gerusalemme Celeste con Maria e Giovanni Battista; 3) altare con pala della crocifissione in grande formato (donata dalla famiglia Taormina) opera dell’artista materano Michele Amoroso riproduce in copia la Crocifissione di Anthony van Dyck (Cristo Crocifisso con la Vergine Maria, San Giovanni e Santa Maria Maddalena, 1634 – Museo del Louvre); 4) altare della Madonna Addolorata con statua in teleplastica del 1930 (maestro cartapestaio Luigi Guacci di Lecce); 6) mosaico di Rupnik che rappresenta la scena del “Padre Misericordioso” che si riconcilia col figlio (dono del parroco don Luigi Santoro).

Nella navata destra sotto un’arcata della navata centrale è stato riposizionato il pulpito ottocentesco in legno finemente intarsiato con simboli degli evangelisti (l’Angelo=San Matteo, Il Leone=San Marco, Il Toro=San Luca, L’Aquila=San Giovanni) e la Vergine Santa, con baldacchino pure in legno intarsiato; come le seggiole in legno che affiancano l’altare maggiore proviene da San Fratello.

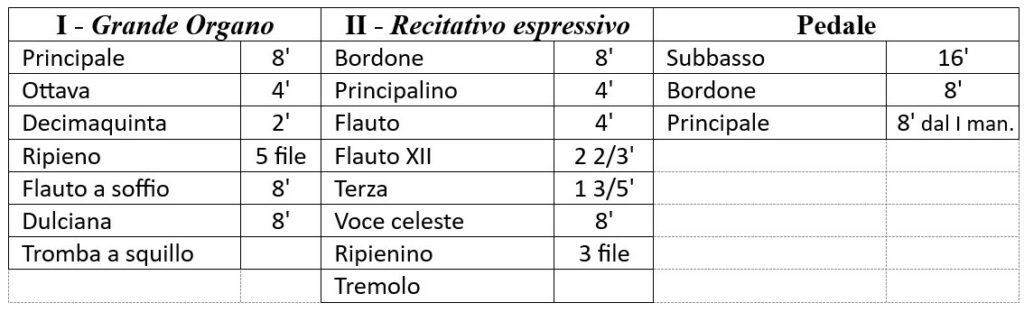

Nel settembre 1974 fu installato un maestoso Organo a canne a due manuali con consolle separata della prestigiosa ditta di Padova Giuseppe Ruffatti e figli, vanto di padre Gagliani; certo non sarà il più antico e prestigioso, ma di sicuro è il più completo e ben tenuto della Diocesi.

- Disposizioni foniche dell’organo a canne (fonte wikibooks)

- Costruttore: Fratelli Ruffatti (Padova)

- Anno: 1974

- Restauri/modifiche:

- Registri: 16

- Canne: 1146

- Trasmissione: elettrica

- Consolle: mobile

- Tastiere: 2 di 61 note

- Pedaliera: radiale di 32 note

- Collocazione: in abside

Per foto e dati visita anche: https://organindex.de/index.php?title=Acquedolci,_San_Benedetto_il_Moro

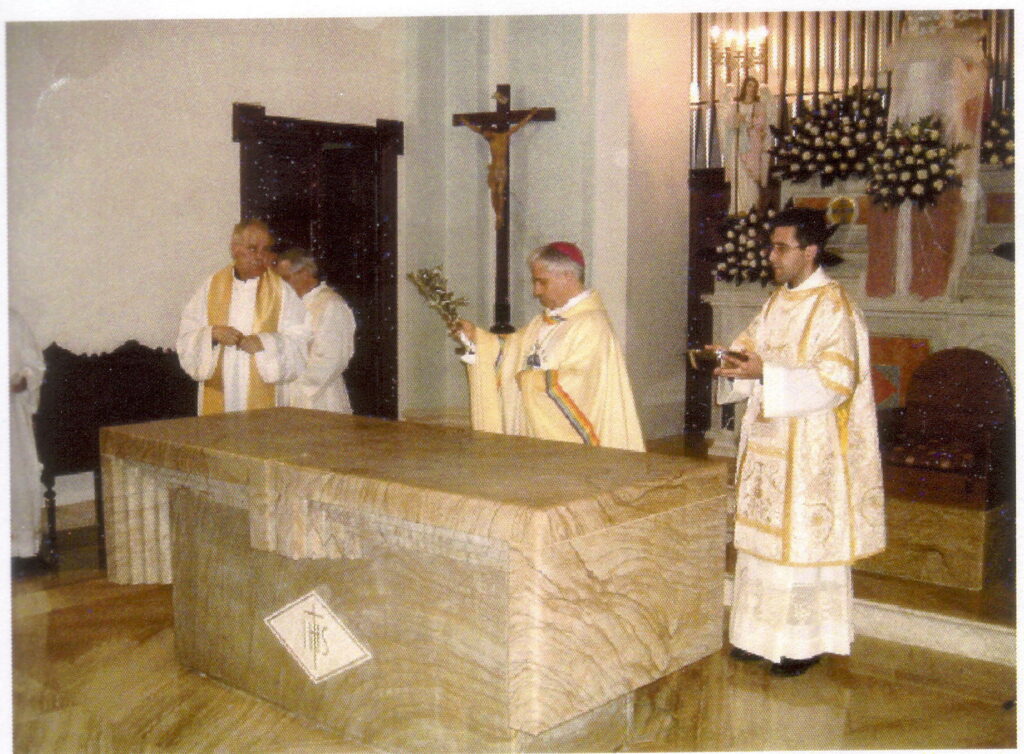

La mensa, il presbiterio e la sede dell’Altare Maggiore, nonchè la pavimentazione in marmo, sono state rifatte e adeguate alle norme del Concilio Vaticano II su progetto dell’arch. Ciro Calabrese, e l’altare è stato dedicato il 15 aprile del 2004.

Negli ultimi anni il parroco don Luigi Santoro ha fatto realizzare alcuni interventi importanti: spostamento sacrestia e realizzazione ufficio del parroco, ristrutturazione canonica, rifacimento della fascia centrale della pavimentazione e nuovo battistero (progettato dall’arch. Francesco Brancatelli e benedetto l’8 gennaio 2017 da S.E. mons, Ignazio Zambito), rifacimento altari delle navate laterali, spostamento e ricollocazione del pulpito, del Crocifisso e delle statue, realizzazione di 4 mosaici di Marko Ivan Rupnik (articolo1 , articolo2), vetrata istoriata nel portone centrale della bussola.

“Padre Misericordioso” che si riconcilia col figlio (foto Ciro Artale)

Chiesa Madre di Acquedolci in uno scatto di Fabio Carollo

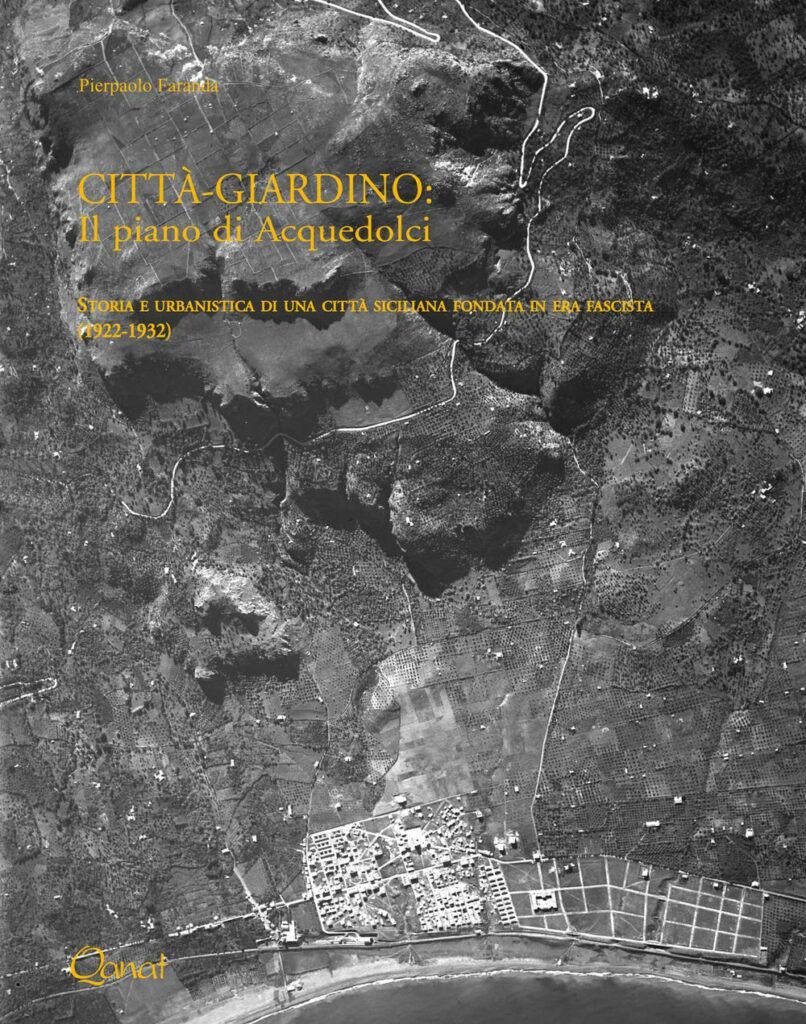

per approfondimenti sulla costruzione della Chiesa e la nascita del nuovo abitato di Acquedolci si consiglia la lettura di:

Città-giardino: il piano di Acquedolci.

Storia e urbanistica di una città siciliana fondata in era fascista (1922-1932)

di P. Faranda – ediz. Qanat (Palermo 2010)

Ascolta l’audioguida Flico: Chiesa Madre di Santa Maria Assunta