Chiese rurali della Matrice:

San Giuseppe e Sant’Antonio (castello, XIX secolo)

San Niceto (Aniceto) vescovo (fondo Salmeri, 1700)

Chiese rurali di San Nicolò:

Sant’Anna

Santa Caterina

Maria SS della Tedesca

San Jacopo apostolo (de hospitali iusta mare, XI secolo)

San Teodoro

Chiese costruite nel XX secolo:

Cappella del Cimitero Monumentale

Cappella Istituto Beata Vergine Assunta dei Giuseppini del Murialdo

Cappella Istituto Suore Riparatrici del Sacro Cuore

SAN GIUSEPPE ALLA TORRE

CHIESA DI SANT’ANICETO (1700)

SANT’ANNA

Privata.

foto Local Guide Acquedolci – Sicily: foto

foto dall’archivio della Parrocchia e di padre Gagliani

SANTA CATERINA

Privata. Doveva essere situata accanto alla stanza dedicata alla scuola; non più esistente.

MARIA SS DELLA TEDESCA

Privata, la chiesetta si doveva trovare all’interno dell’antica dimora del 1500 ora destinata a locali per alloggi turistici.

CHIESA DI SAN GIACOMO

San Jacopo apostolo (de hospitali iusta mare, XI secolo)

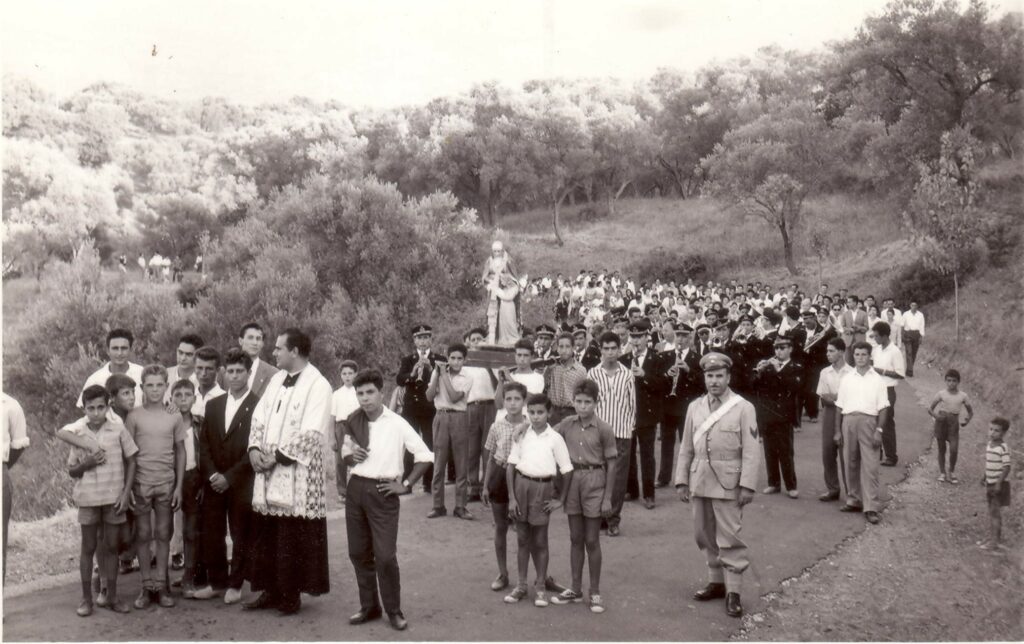

La chiesa e hospitale di S. Giacomo, ubicata in località S. Filadelfo Marina (poi S. Fratello Marina e oggi Acquedolci), è documentata nel 1178, anno in cui fu donata all’abbazia di Maniace dall’arcivescovo Nicola di Messina. Da Acquedolci in epoca medievale passava la via Francigena (forse la Consolare Valeria, oggi strada ferrata) e i pellegrini si riposavano nei pressi delle locande e si recavano in preghiera, il 25 luglio di ogni anno, in una antica chiesa per venerare l’icona miracolosa di un santo e la Chiesa era proprio vicino ad una locanda.

Nel giugno del 1927 l’ingegnere capo del genio civile di Messina consegna al comune di San Fratello, a restauro ultimato, la chiesetta di San Giacomo; la vicinanza della dimora del generale Di Giorgio e alcuni racconti riguardanti la sua famiglia fanno pensare al diretto interessamento del generale per l’esecuzione degli interventi, legati anche alla realizzazione della strada statale che costeggia (e divide) la chiesa e la bella residenza del Di Giorgio. Nel 1987 sono stati eseguiti lavori che hanno consentito di ripulire e restituire alla loro originaria funzionalità altare, fonte battesimale, acquasantiera ed inferriate in ferro battuto (elementi di particolare rilevanza storico-artistica). Sull’architrave della porta d’ingresso è scolpito l’anno 1862, data di un precedente intervento. La Chiesa è della parrocchia e ospita una statua in legno del XVII secolo proveniente dalla cappella del Castello Cupane; donata alla parrocchia come statua di San Giuseppe era originariamente la statua di san Teodoro o di un altro eremita; dopo il recente restauro è definitivamente ritenuta di San Giacomo il Maggiore.

da GIUSEPPE ARLOTTA, Vie Francigene, hospitalia e toponimi carolingi nella Sicilia medievale

in Tra Roma e Gerusalemme nel Medioevo – Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio meridionale

a cura di MASSIMO OLDONI, Laveglia editore 2005 – Dipartimento di Latinità e Medioevo, Università degli Studi di Salerno

Atti del Congresso Internazionale di Studi (26-29 ottobre 2000)

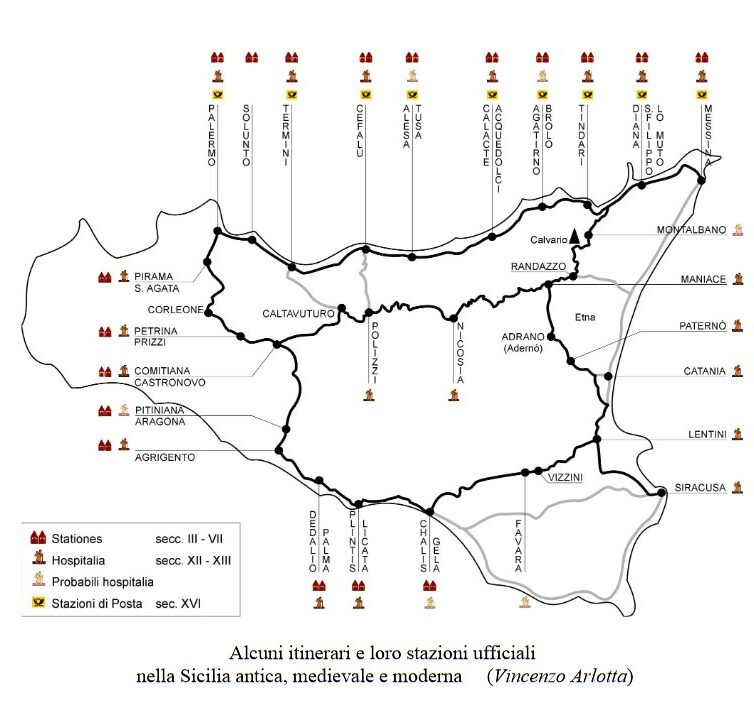

La Palermo-Messina nell’ottica dei pellegrini era una via Francigena, cioè una via di pellegrinaggio, perché lungo il suo percorso, oltre ai citati toponimi carolingi che marcavano l’itinerario, erano disponibili diversi hospitalia attestati nel XII sec. Queste strutture, come in tutt’Europa, in quell’epoca erano sorte esclusivamente

per ospitare i pellegrini, mentre solo più tardi sarebbero state utilizzate come ricoveri sanitari. Un rapido censimento lungo la Palermo-Messina evidenzia le seguenti strutture di ospitalità medievali (V. Cartina). A Palermo, sotto il regno di Ruggero II, sono documentati l’hospitale di Tutti i Santi dell’Ordine degli Ospitalieri, la Casa della S. Trinità, detta la Magione, dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici e, inoltre, l’hospitale di S. Giovanni dei Lebbrosi. Sempre nel XII sec., sono attestati gli hospitalia di Termini Imerese, Cefalù, S. Filadelfo Marina, oggi Acquedolci, e Tindari, mentre quello di S. Filippo del Mela, probabilmente già esistente nel 1089, è documentato con certezza nel 1295. A Messina, infine, l’hospitale più antico, fondato forse nel 1070, era quello di S. Giovanni Battista dell’Ordine degli Ospitalieri, mentre risalgono al XIII sec. sia l’hospitale dei Teutonici contiguo alla chiesa di S. Maria dell’Alemanna, sia l’hospitale di S. Marco Evangelista appartenente all’Ordine dei Templari. Appare chiaro, dunque, che l’ospitalità doveva essere garantita contemporaneamente lungo tutto il percorso, in maniera da consentire al pellegrino di rispettare un ruolino di marcia, fermandosi alla fine di ogni giornata, per rifocillarsi, ricevere cure, pernottare e acquisire informazioni prima di rimettersi in cammino al sorgere del sole. Gli hospitalia, quindi, erano punti di sosta obbligati per il pellegrino che si affidava alla perfetta organizzazione di Ordini cavallereschi quali gli Ospitalieri, i Templari, i Teutonici. Di conseguenza, queste strutture di ospitalità, per costituire una rete di assistenza efficiente, dovevano essere ubicate a un giorno di marcia l’una dall’altra. Sulla base di queste considerazioni possiamo definire meglio l’itinerarium peregrinorum da Palermo a Messina includendo lungo il tragitto, oltre ai documentati hospitalia, anche quelli probabili di Tusa 56 , a metà strada tra Cefalù e Acquedolci, e di Brolo, tra Acquedolci e Tindari. L’ipotesi è avvalorata da un documento del 1572 che descrive la tabella di marcia per il servizio di posta tra Palermo e Messina che il corriere postale doveva effettuare in cinquanta ore, a mezzo di due muli il cui cambio avveniva in stazioni prestabilite. Queste strutture,

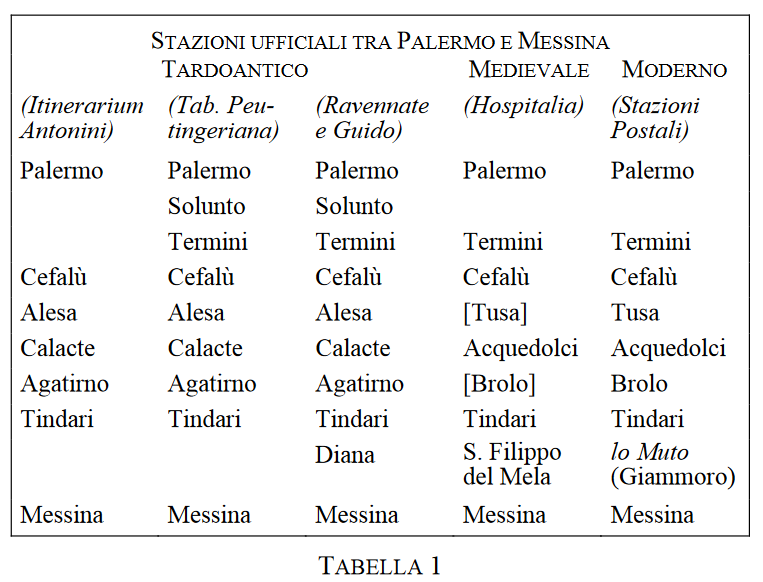

molto significativamente, sorgevano nelle stesse località dove abbiamo individuato gli hospitalia: Palermo, Termini, Cefalù, Tusa, Acquedolci, Brolo, Tindari, lo Muto, Messina. Ovviamente, le strutture di sosta medievali e quelle di età moderna non occupavano lo stesso suolo ma dovevano essere molto vicine tra loro, come nel caso dell’hospitale di S. Filippo del Mela e della stazione di posta lo Muto, a Giammoro, ubicati a poco più di 3 km l’uno dall’altra. Dunque, da Palermo a Messina il pellegrino medievale e il corriere postale dell’età moderna coprivano circa 232 km, utilizzando 7 stazioni dislocate strategicamente lungo il percorso ad una distanza media di 29 km che variava in funzione delle asperità del terreno. Cambiavano, ovviamente, i tempi di percorrenza: il pellegrino, a piedi, impiegava 8 giorni, mentre il corriere, a cavallo, 50 ore, cioè poco più di 2 giorni.

Questa suddivisione razionale del percorso consentiva di coprire la lunga distanza nei tempi prestabiliti e, pertanto, hospitalia e stazioni di posta non necessariamente dovevano ricadere nei centri urbani, anzi spesso erano ubicati lontano da essi, come avveniva per le stationes romane. Queste strutture, infatti, in età antica erano i punti di sosta ufficiali per coloro che dovevano rispettare un ruolino di marcia, come per esempio, i corrieri postali, i drappelli militari che, potendosi fermare durante il lungo tragitto con frequenza costante, distribuivano equamente la fatica. Tra Palermo e Messina, lungo la strada che Strabone nel I sec. d.C. chiama via Valeria, l’Itinerarium Antonini, redatto nel III sec. d.C., segnala le seguenti stationes: Palermo, Cefalù, Alesa, Calacte, Agatirno, Tindari e Messina. La Tabula Peutingeriana, del IV sec. d.C., segnala anche le stationes di Solunto e di Termini, entrambe ubicate tra Palermo e Cefalù, alle quali l’Anonimo Ravennate (VII sec. ca.) e Guidone (IX sec.) aggiungono quella di Diana, compresa fra Tindari e Messina. A parte Solunto, posta a metà strada fra Palermo e Termini, tutte le altre antiche stationes dovevano coincidere, press’a poco, con quelle medievali e moderne perché le necessità del viaggiatore erano rimaste immutate nel tempo. La constatazione di queste coincidenze appare immediata quando il toponimo antico giunge inalterato fino ai giorni nostri, come nel caso di Palermo, Termini, Cefalù, Tindari e Messina. Anche il sito di Alesa, grazie agli scavi archeologici, è stato individuato nel territorio dell’odierna Tusa, in cui forse esisteva un hospitale ma dove sicuramente in età moderna è attestata una stazione di posta. Tra Alesa e Tindari erano dislocate le stationes di Calacte e di Agatirno attraverso le quali era possibile suddividere equamente il percorso, così come sarebbe avvenuto in séguito – nel Medioevo e in età moderna – con i punti di sosta di Acquedolci e di Brolo. Queste due ultime strutture, allora, dovevano press’a poco coincidere, rispettivamente, con la statio di Calacte e con quella di Agatirno. Il ragionamento va esteso alla statio di Diana che in età antica fu utilizzata come sosta intermedia fra Tindari e Messina, la stessa funzione che avrebbero avuto sia l’hospitale di S. Filippo del Mela nel Medioevo, sia il fondaco lo Muto in età moderna. Appare, quindi, evidente che tutt’e tre le strutture – Diana, hospitale di S. Filippo e fondaco lo Muto – seppure in epoche differenti, dovevano essere ubicate nella zona di Milazzo e non molto distanti tra loro. In ogni epoca storica, dunque, le soste ufficiali tra Palermo e Messina lungo la costa settentrionale avvenivano sempre nelle stesse zone.

NOTE:

Nel 1178 l’arcivescovo Nicola di Messina donava all’abbazia di Maniace un ingente patrimonio tra cui l’hospitale di S. Filadelfo Marina, oggi Acquedolci, con l’annessa chiesa di S. Giacomo, cfr. PIRRI, Sicilia Sacra cit., I, p. 395 sg.: «In Sancto Filadelfo…Ecclesiam Sancti Jacobi de Hospitali iuxta mare»; WHITE, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna cit., p. 225 sg.; H. BRESC, Un monde méditerranéen. Économie et société en Sicile, 1300-1450, I, Palermo 1986, p. 357. Nella stessa donazione del 1178 è incluso anche l’hospitale della Sciara a Maniace, V. infra, nota 109. Ancora oggi, avanzando a oriente sulla S.S. 113, all’uscita del centro abitato di Acquedolci, tra le stazioni di servizio Agip ed Esso, lato mare, si trova la chiesetta di S. Giacomo. Nel 1987 sono stati eseguiti «lavori di “restauro”…grazie al finanziamento, da parte dell’Assessorato Regionale al Lavoro, di un “cantiere scuola per disoccupati”…, senza dubbio quanto di meno conveniente si possa riservare ad una chiesa ricca di storia e di tradizioni. …Le maestranze, i materiali e i mezzi a disposizione, non potevano mai garantire pienamente adeguati interventi di risanamento e recupero conservativo… Altare, fonte battesimale, acquasantiera ed inferriate in ferro battuto (elementi di particolare rilevanza storico-artistica) sono stati debitamente ripuliti e restituiti alla loro originaria funzionalità». Sull’architrave della porta d’ingresso è scolpito l’anno 1862, data di un precedente intervento. Il brano citato è tratto da una relazione tecnica dell’ing. Carmelo Calabrese e del figlio arch. Ciro, direttori dei lavori, che ringrazio assieme al sig. Riccardo Plantemoli per la consulenza fornitami durante il sopralluogo ad Acquedolci.

Per l’antico sito di Calacte, cfr. B ERNABÒ BREA, Che cosa conosciamo dei centri indigeni della Sicilia cit., pp. 18-24; K. M ANNINO, La monetazione di Kalacte, in «Quaderni dell’Istituto di Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina», II (1986-87), pp. 125-134; G. S CIBONA , Caronia, in Bibliografia topografica della colonizzazione greca in Italia e nelle isole tirreniche, a cura di G. Nenci, G. Vallet, V, Pisa-Roma 1987, p. 10; P. FIORE , Ducezio, Calacta, Caronia. Venticinque secoli di storia, Palermo 1991, pp. 59-67, 95-102; C. BONANNO, Scavi e ricerche a Caronia e a S. Marco d’Alunzio, in «Kokalos», XXXIX-XL (1993-94), II, 1, pp. 953-985. Gli studi citati tendono a localizzare l’antica Calacte nel territorio dell’odierna Caronia, mentre Giovanni Andrea Massa, che scrive nel 1709, riporta il «giudicio di Carnevale e di Ricciolio», «e così pur sostiene Baudrand», i quali indicano la vicina Acquedolci come il «sito dove già fiorì l’antica città di Calata», cioè Calacte, cfr. MASSA, La Sicilia in prospettiva cit., II, p. 310 sg. Lasciando agli archeologi l’onere di identificare l’antico sito e limitandoci alla localizzazione della statio di Calacte, non possiamo escludere che questa fosse ubicata dove oggi sorge Acquedolci – che confina con Caronia al torrente Furiano – cioè nella stessa zona dove nel Medioevo sarebbe sorto l’hospitale di S. Giacomo e in età moderna la stazione di posta.

Palermo, 1572 novembre 5, I Indizione

Ad istanza di Diego Zappatta, mastro di posta e corriere maggiore del regno, Don Carlo de Aragona, presidente del Regno, dispone che sia pagato il salario per i mesi di agosto, settembre e ottobre dell’anno in corso per il servizio di posta che si svolge tra Palermo e Messina in cinquanta ore, a mezzo di due muli il cui cambio si effettua nelle stazioni intermedie di Termini, Cefalù, Tusa, Acquedolci, Brolo, Tindari e lo Muto.

Originale: Archivio di Stato di Palermo, Tribunale del Real Patrimonio, Lettere Viceregie, vol. 601, ff. 65 v -66 v.

(altre foto dell’interno di Local Guide Acquedolci – Sicily)

ricerche e traduzioni di Calogero Scorza:

REGISTER DEFUNCTORUM 1687-1723 – foglio 78

“Anno 1699 – Francesco Mangiarucca, di anni 45, uomo maritato, messinese, abitante della città di Palermo, morì con il solo sacramento della Penitenza nella marina dell’Acque Dolci, sopra la barca di Leonardo Bertolino, trapanese. Fu sepolto nella chiesa del trappeto dell’Acque Dolci, con licenza del Signor Arciprete”

foglio 193

“Anno 1720 – Pietro Monterosso, della terra di Santa Eufemia, della provincia di Calabria, di anni 70, morì nella marina dell’Acque Dolci, in una stanza del fondaco, nella parte del territorio toccante a questa Venerabile Chiesa di San Nicolò e fu sepolto nella chiesa di detta Marina”

REGISTER DEFUNCTORUM 1723-1751 – foglio 12

“Anno 1726 – Philippus Munastra, an 30, maritus Benedicta La Marca, terrae Castanee, sepultum fuit in Sancti Jacobi in Maritima Acquaru Dulcium”

REGISTER DEFUNCTORUM 1752-1786 – foglio 48

“An 1761 – Albertus Burrello, an 12, terrae Sinagrae, obijt in fundaco marinae Acquaru Dulcium et sepultus fuit in Ecclesia Maritima”

SAN TEODORO

Posizione non determinata

Tre chiese nel territorio di San Fratello, rispettivamente dedicate a San Teodoro, San Giacomo e San Bartolomeo, sono citate in un privilegio del XII secolo. Nel XVI secolo, tra i culti presenti a San Fratello di chiara origine bizantina, si cita Teodoro siceliota.

La chiesetta di San Teodoro non è stata individuata con certezza.

Due sono le ipotesi di localizzazione.

La prima la vorrebbe all’ingresso dell’omonima grotta, quale cenobio legato al santo (come riportato nella relazione del barone Anca del 1864 che ne riconoseva i ruderi). Il toponimo “San Teodoro”, infatti, si fa risalire agli eremiti vissuti in Sicilia dal 700 al 1000. Qualcuno di loro potrebbe aver vissuto nella grotta per un periodo abbastanza lungo e aver associato la loro presenza al Santo, o magari no di loro si chiamava Teodoro ed era generoso in consigli e preghiere e la popolazione, frequentando il luogo per incontrarlo e portare doni, cominciò ad individuare il luogo con il suo nome e successivamente edificò una chiesa intitolata al santo.

Oggi quasi interrata si vede una porzione di muro riconducibile ad una eventuale piccola abside. I muri rotondi potrebbero però appartenere a una piccola torre di avvistamento legata al castello. I prossimi scavi potrebbero essere risolutivi.

La seconda ipotesi collocherebbe la chiesetta su pizzo Castellaro. Un piccolo edificio (senza finestre) compatibile con una chiesetta è oggi rudere tra il pizzo e la SS 289. Non esiste documentazione che possa confermarlo.

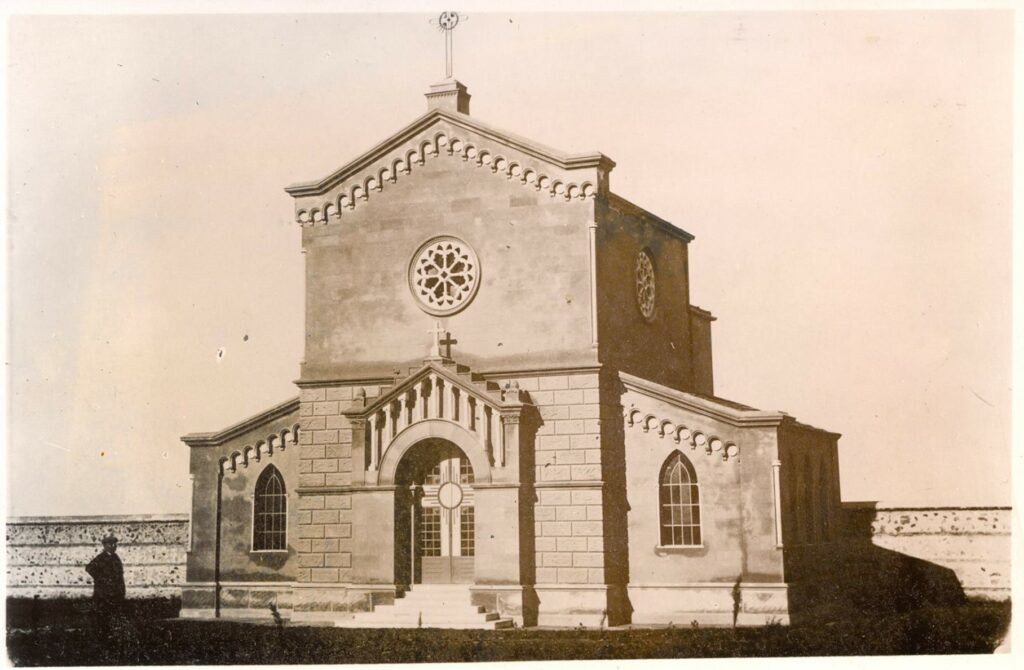

Cappella del Cimitero Monumentale

Ricerca (Calogero Scorza)

Questo è un pezzo di storia, un autentico “Tempio della Memoria”, poiché nell’Ossario, al suo interno, custodisce i mortali resti di coloro che furono tra i primi figli della neonata Acquedolci. Gente che qui giunse sul finire dell’ ‘800 e nei primi decenni del ‘900, che partecipò alla costruzione della nostra ridente cittadina e che decise di stabilirvisi e trascorrervi la propria esistenza, contribuendo allo sviluppo demografico, economico, sociale e culturale. Parlando di numeri, l’Ossario custodisce i resti di 680 defunti. Di questi, oltre la metà (376) è costituita da bambini che non raggiunsero il decimo anno di età e tra questi la maggior parte furono coloro che morirono entro il primo anno di vita (302). I numeri suddetti sono da considerarsi non definitivi poichè ulteriori accertamenti si stanno eseguendo. Perchè il recupero della memoria passa anche e soprattutto attraverso la identificazione di coloro che ci hanno preceduti e che per troppo tempo erano stati dimenticati.

Questa eccezionale foto è datata 28 ottobre 1928. Ricorreva il 6° anniversario della “rivoluzione fascista”, ovvero della Marcia su Roma. Nel nostro centro si inaugurarono diverse opere pubbliche; tra esse, il cimitero.

Progettato dall’Ingegnere Giovanni Giordano. Realizzato quindi dalla ditta “Piazza Vincenzo” da Messina.

Il Signor Piazza volle consegnarsi alla storia, facendosi immortalare innanzi la chesetta appena ultimata.

In memoria di coloro che ci hanno lasciati, ma che vivono nei ricordi di ognuno di noi… ogni giorno.

Descrizione su Acquedolci Furiano Blog.

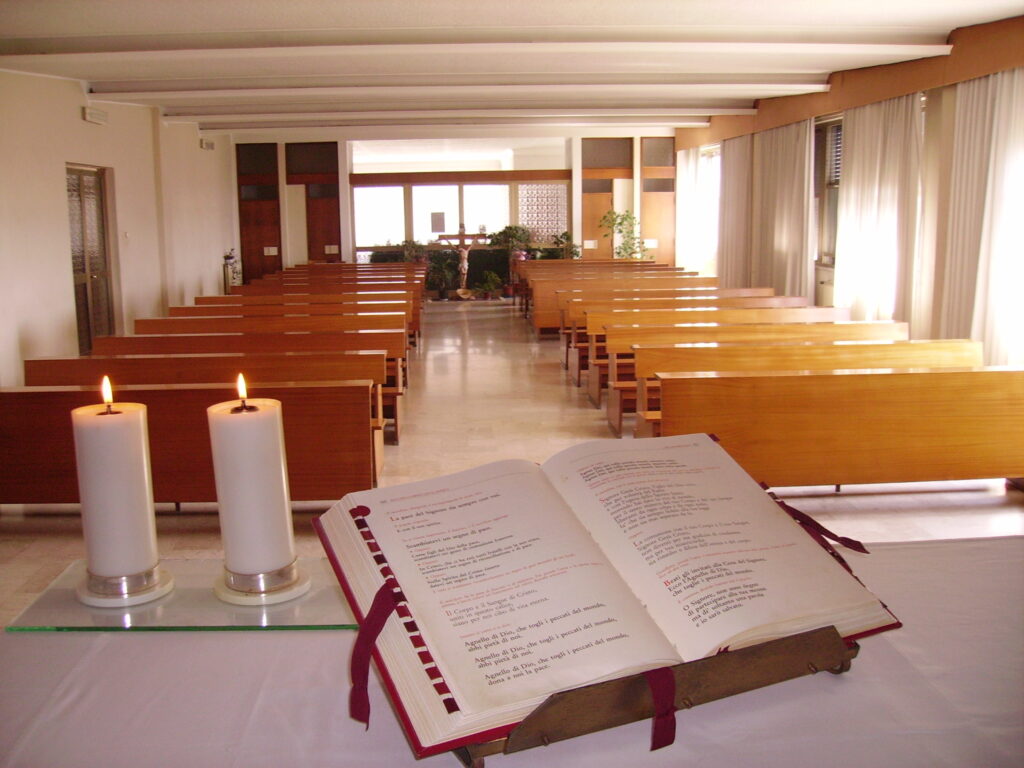

Cappella Istituto Beata Vergine Assunta dei Giuseppini del Murialdo

Inaugurazione cappella dell’Istituto

Cappella Istituto Suore Riparatrici del Sacro Cuore

Casa della Fanciulla “Gagliani – Manasseri”

Scuola Materna “Maria Teresa D’Amico”

Le suore arrivarono ad Acquedolci negli anni ’20 perché fu loro affidato l’edificio dell’Asilo Infantile Città di Palermo. La nuova casa, quella attuale, fu aperta nell’anno 1972 e si trova in via Ricca Salerno, n. 59, grazie alle donazioni delle famiglie D’Amico e Manasseri. Da sempre la Casa si occupa di accoglienza di minori disagiati e della scuola per l’infanzia alla quale possono accedere bambini d’ambo i sessi, di età compresa dai due anni e mezzo ai sei anni. Le suore sono attivamente presenti anche in Parrocchia.

Le Superiore sono state:

Madre Marcella, Madre Antida, Madre Antonietta, Madre Rosanna, madre Raffaelina, Madre Florida, Madre Olimpia…